六古窯を覚える必要性

競技クイズでは「日本六古窯」が出題されることがあります。

陶磁器や伝統工芸の問題だけでなく、地理や文化の分野でも問われることが多いため、まとめて覚えておくと得点源になります。

また、都道府県との関連もよく出題されるので、セットで覚えるのがコツです。

六古窯とは?各特徴も

六古窯とは、中世から現代まで生産が続く日本の代表的な陶磁器の産地6つのことです。

昭和23年頃に古陶磁研究家の小山冨士夫氏により命名され、平成29年には「日本遺産」に認定されました。

それぞれの特徴を簡単にまとめます。

- 瀬戸焼(愛知県)

日本を代表する陶磁器。日常食器から美術品まで幅広い。瀬戸染付焼は藍色と白色のコントラストが特徴。

- 常滑焼(愛知県)

知多半島で採れる鉄分を多く含んだ土を使うことが特徴。朱泥の急須が有名。 - 越前焼(福井県)

素朴で力強い焼き締めが特徴。釉薬を使わず、絵付けもされないことが多い。 - 信楽焼(滋賀県)

狸の置物で有名。土の風合いを活かした焼き物。 - 丹波焼(兵庫県)

「灰被り」と呼ばれる独特の色と模様が特徴。登り窯による製法を採用。 - 備前焼(岡山県)

釉薬を使わず、焼き締めによる渋い色合いが特徴。

六古窯の覚え方(名前と都道府県)

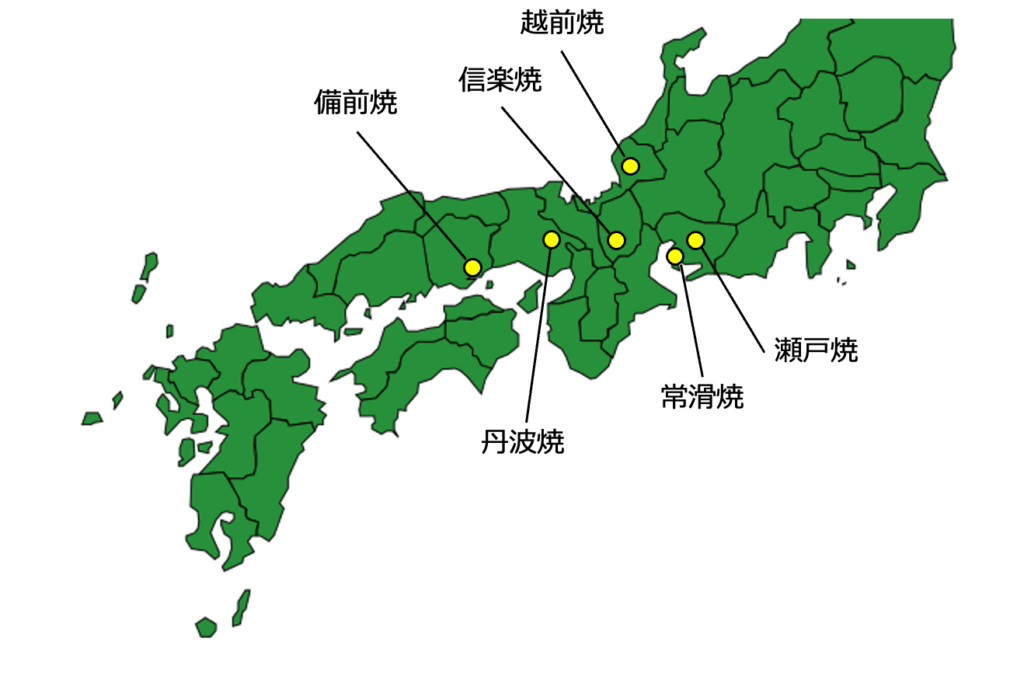

「せとえしたび(瀬戸・常滑・越前・信楽・丹波・備前)」のように、頭文字を取ることで地図での位置関係と共に覚えることができます。

この並びは、おおよそ東(愛知県の瀬戸・常滑)から西(岡山県の備前)へと地理的な位置順になっています。

六古窯クイズ(全6問)

<第1問>

「狸の置物」で有名な滋賀県の六古窯の一つは何でしょう?

<第2問>

朱泥の急須が有名な、愛知県の六古窯の1つは何でしょう?

<第3問>

釉薬がのりにくい「ヒヨセ」を用いることから、釉薬を使わずに焼き締めるのが特徴の、岡山県の六古窯の一つは何でしょう?

<第4問>

釉薬を使わず、絵付けもされないため素朴な風合いとなる、福井県の六古窯の一つは何でしょう?

<第5問>

登り窯を使った伝統的な技法で知られる、兵庫県の六古窯の一つは何でしょう?

<第6問>

日常食器から美術品まで幅広く生産される、常滑焼とともに愛知県の六古窯の一つに数えられる焼き物は何でしょう?

ぜひ、まとめて覚えてクイズで差をつけましょう!

コメント