概要

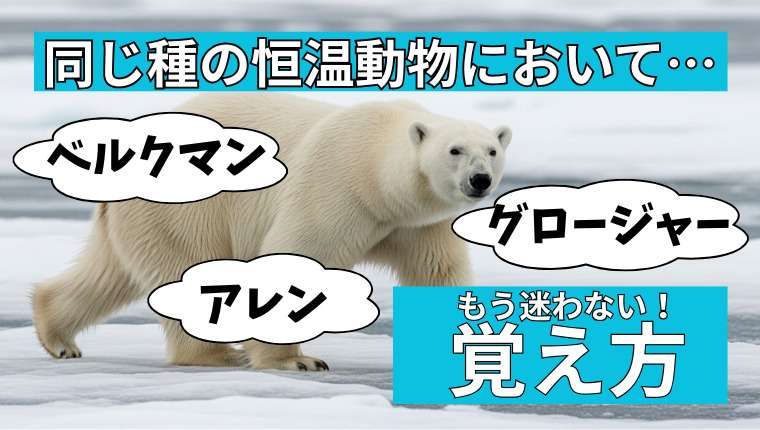

ベルクマンの法則、アレンの法則、グロージャーの法則は、同じ種の恒温動物が環境に適応して形態が変化する傾向を示す生態学の法則です。

競技クイズでは頻出分野でありながら聞き分けが難しいため、3つの法則を正確に区別して覚えることが重要です。

主なポイント

・ベルクマンの法則:寒冷地ほど体が大きくなる

・アレンの法則:寒冷地ほど突出部が小さくなる

・グロージャーの法則:寒冷地ほど体色が薄くなる

各法則の詳細

① ベルクマンの法則

内容

同じ種の恒温動物において、寒冷な地域に生息する個体の方が温暖な地域に生息する個体よりも体が大きくなる傾向があります。

原理

– 体が大きいほど、体積に対する表面積の比(表面積/体積比)が小さくなります。

– 表面積が相対的に小さいと、熱の放散量が少なくなり、寒冷地での体温維持に有利です。

具体例

クマで比べると、北極圏のホッキョクグマが最大で、次いで北海道のエゾヒグマ、本州以南のツキノワグマ、そして熱帯地域で暮らすマレーグマが最も小さいです。

覚え方

ベル「クマ」ンと、大きい生き物である「クマ」が隠れていることから覚えましょう。

② アレンの法則

内容

同じ種の恒温動物において、寒冷な地域に生息する個体の方が温暖な地域に生息する個体よりも体の突出部(耳、鼻、手足、尻尾など)が小さくなる傾向があります。

原理

突出部は体表面積を増やすため、小さいほど熱損失を防げます。

具体例

同じキツネで比べると、北極圏のホッキョクギツネ、北アメリカやユーラシアに生息するアカギツネ、アフリカのオオミミギツネの順で耳が小さいです。

覚え方

「あれ」と指を差すイメージから「突出部」と覚えましょう。

③ グロージャーの法則

内容

同じ種の恒温動物において、寒冷・乾燥した地域に生息する個体の方が温暖・湿潤な地域に生息する個体よりも体色が薄くなる傾向があります。

原理

– 湿度の高い環境では細菌や真菌(カビ)による皮膚感染のリスクが高いです。

– メラニン色素には抗菌・抗真菌作用があります。

– 湿潤地域では色素を多く蓄積する個体の方が生存に有利です。

– 温暖地域では紫外線量も多いため、メラニンによる紫外線防御も重要です。

具体例

– 鳥のシジュウカラは日本国内に広く生息している鳥ですが、南の方に生息している個体ほど羽の色が黒っぽくなっています。

– 我々人間についても、赤道付近の温暖湿潤な地域に住んでいる人の方が肌の色が濃い傾向にあります。

覚え方

「グロージャー」の「グロ」の部分から「黒」を連想して、体色に関する法則だと覚えられます。

まとめ

「同じ種の恒温動物において、寒冷な地域に生息する個体の方が」の後に続く言葉によって答えを確定できます。

「体が大きい」→ ベルクマンの法則 (大きい「クマ」が入っている)

「突出部が小さくなる」 → アレンの法則 (突出部を指で「あれ」と指差す)

「色が薄くなる」 → グロージャーの法則 (「黒」と似ている「グロ」が入っている)

クイズで確認

では、それぞれの法則について覚えられたか、以下のクイズで確認しましょう。

第1問

同じ種の恒温動物において、寒冷な地域に住む個体ほど体の突出部が小さくなるという法則のことを「何の法則」というでしょう?

第2問

同じ種の恒温動物において、寒冷な地域に住む個体ほど体が大きくなるという法則のことを「何の法則」というでしょう?

第3問

同じ種の恒温動物において、寒冷な地域に住む個体ほど体の色が薄くなるという法則のことを「何の法則」というでしょう?

第4問

ベルクマンの法則によると、同じ種の恒温動物において、寒冷な地域に生息する個体ほど温暖な地域に生息する個体に比べてどうなるでしょう?

第5問

アレンの法則によると、同じ種の恒温動物において、寒冷な地域に生息する個体ほど温暖な地域に生息する個体に比べてどうなるでしょう?

第6問

グロージャーの法則によると、同じ種の恒温動物において、寒冷な地域に生息する個体ほど温暖な地域に生息する個体に比べてどうなるでしょう?

これら3つの法則を正確に理解し確実に得点できるようにしましょう!

コメント